En la década de los 90 del pasado siglo se produjo una intensa campaña difamatoria acusando a la Nueva Derecha y a su líder intelectual, Alain de Benoist, de «fascistas». El número 88 de la revista digital "Elementos" (puede consultarse en la sección "Blogs", a la derecha de este periódico) recuerda este debate, incluyendo las firmas tanto de los acusadores (Roger Griffin, Joan Antón Mellón, Miguel Ángel Simón), como de los apaciguadores (José Andrés Fernández Leost, Diego Luis Sanromán) y de los defensores (Rodrigo Agulló, Pierre-André Taguieff, Paul Piccone, Charles Champetier y el propio Alain de Benoist).

Jean-François Revel habló hace tiempo de «devoción» para calificar la opinión sobre una idea sólo en función de su conformidad o de su poder de atracción respecto a una ideología dominante. Podríamos añadir que la devoción representa el grado cero del análisis y de la comprensión. Es precisamente porque la devoción domina, por lo que hoy no se refutan las ideas que se denuncian, sino que basta con declararlas inconvenientes o insoportables. La condena moral exime de un análisis de las hipótesis o de los principios bajo el prisma de lo verdadero o de lo falso. Ya no hay ideas justas o falsas, sino ideas apropiadas, en sintonía con el espíritu de nuestro tiempo, e ideas no conformes denunciadas como intolerables.

Esta actitud se ve aún más reforzada por las obsesiones estratégicas de los actores del buen pensamiento. Poco importa también en este ámbito que una idea sea justa o falsa: lo importante es saber a qué estrategia puede servir, quién recurre a ella y con qué intención. Un libro puede por tanto ser denunciado, aunque su contenido se corresponda con la realidad, con la única excusa de que corre el riesgo de convertir en «aceptables» ideas consideradas intolerables o de favorecer a quienes se quiere hacer callar. Es la nueva versión de la vieja consigna: «¡Que no se desespere Billancourt!» [Exclamación con la que Sartre pretendía que había que camuflar la verdad, no fuese que los obreros de la Renault de Billancour se desesperasen y flaquearan sus ardores revoluiconarios. N. del Trad.]. Ni que decir tiene que, con este enfoque, el lugar donde nos expresamos es más relevante que lo que vayamos a decir: hay lugares autorizados y lugares «no recomendables». Toda crítica se presenta, pues, como una tentativa de descalificación que se obtiene recurriendo a palabras que, en vez de describir una realidad, funcionan como otros tantos signos u operadores de deslegitimación máxima. Nuestros singulares estrategas traicionan así su propio sistema mental, que sólo atribuye un valor a las ideas en la medida en que puedan ser manipuladas.

En el pasado, este trabajo de deslegitimación se llevó a cabo en detrimento de las familias de pensamiento más diversas —pensemos por ejemplo, en las campañas grotescas en tiempos del macarthismo. Pero actualmente se efectúa sin duda alguna en una única dirección. Se trata de tachar de ilegítimo todo pensamiento, toda teoría, toda construcción intelectual que contradiga la filosofía de la Ilustración que, con todos los matices que se quiera, constituye el soporte en el que se legitiman las sociedades actuales. Para ello, el pensamiento políticamente correcto recurre esencialmente a dos imposturas: el antirracismo y el antifascismo. Diré al respecto algunas palabras.

El racismo es una ideología que postula la desigualdad entre razas o que pretende explicar toda la historia de la humanidad basándose únicamente en el factor racial. Esta ideología no tiene prácticamente ningún defensor hoy en día, pero fingimos creer que está omnipresente, asimilándola la a la xenofobia, a actitudes de rechazo o de desconfianza con respecto al Otro, e incluso a una simple preferencia por la endogamia y la homofiliación. El «racismo» es presentado como la categoría emblemática de un irracionalismo residual, enraizado en la superstición y en el prejuicio, lo que impediría el advenimiento de una sociedad transparente ante sí misma. Esta crítica del «racismo» como irracionalidad fundamental recicla simple y llanamente el cuento de hadas liberal de un mundo prerracional que es la fuente de todo mal social, como lo demostraron hace ya más de medio siglo Adorno y Horkheimer al decir que refleja la ineptitud de la modernidad para enfrentarse al Otro, es decir, a la diferencia y a la singularidad.

Denunciando el «racismo» como una pura irracionalidad, es decir, como categoría no negociable, la Nueva Clase traiciona al mismo tiempo su distanciamiento con respecto a las realidades, pero contribuye también a la neutralización y a la despolitización de los problemas sociales. En efecto, si el «racismo» es esencialmente una «locura» o una «opinión criminal», entonces la lucha contra el racismo tiene mucho que ver con los tribunales y los psiquiatras, pero en cambio no tiene ya nada que ver con la política. Esto permite a la Nueva Clase hacer olvidar que el racismo mismo es una ideología resultante de la modernidad por el triple sesgo del evolucionismo social, del positivismo cientificista y de la teoría del progreso.

El «antifascismo» es una categoría completamente obsoleta en la misma medida en que el «fascismo», al cual pretende oponerse, lo es. La palabra es hoy un cajón de sastre sin ningún contenido preciso. Es un concepto elástico, aplicable a cualquier cosa, empleado sin el menor rigor descriptivo, que llega a declinarse como «fascistizante» e incluso como «fascistoide», lo que permite adaptarlo a todos los casos. Leo Strauss hablaba ya de Reductio ad Hitlerum para calificar esta forma puramente polémica de desacreditar. La manera en la que hoy en día cualquier pensamiento no conforme es tachado de «fascista» por parte de censores que a duras penas podrían ellos mismos definir lo que entienden por ese término, forma parte de la misma estrategia discursiva.

«Hay una forma de political correctness típicamente europea que consiste en ver fascistas por todas partes», observa sobre este punto Alain Finkielkraut. «Se ha convertido en un procedimiento habitual, para una cohorte de plumíferos delatores —añade Jean-François Revel—, el arrojar al nazismo y al revisionismo a todo individuo al que quieren ensuciar la reputación.» Se pueden observar las consecuencias de ello todos los días. El más nimio incidente de la vida política francesa se juzga hoy bajo el prisma del «fascismo» o de la Ocupación. Vichy «se vuelve una referencia obsesiva» y se convierte en un fantasma que permite mantener un psicodrama permanente y, dado que se prefiere el «deber de memoria» al deber de verdad, se apela regularmente a esta memoria para justificar las comparaciones más dudosas o las asimilaciones más grotescas.

Esta sempiterna incriminación del fascismo –escribe Jean-François Revel-, cuya desmesura es tan chocante que ridiculiza a sus autores en lugar de desacreditar a sus víctimas, revela el móvil oculto de lo políticamente correcto. Esta perversión sirve de sustituto a los censores a los que dejó huérfanos la pérdida de ese incomparable instrumento de tiranía espiritual que era el evangelio marxista.

Revelador a estos efectos es el desencadenamiento de hostilidades provocado por la explotación de los archivos del Kremlin, la cual empezó a provocar el desmoronamiento de algunas estatuas de “héroes” legendarios. Igualmente revelador resulta observar de qué manera la simple constatación de que el sistema comunista acabó con la vida de más personas que ningún otro sistema de la historia —¡cien millones de muertos!— suscita hoy virtuosas indignaciones en los medios que «hacen todo por ocultar la magnitud de la catástrofe», como si dicha constatación equivaliera a banalizar los crímenes nazis que no son por definición comparables con nada, como si el horror de los crímenes del comunismo pudiera atenuarse por la supuesta pureza de sus intenciones primeras, como si los dos grandes sistemas totalitarios, cuya rivalidad-complementareidad caracterizó el siglo XX, no se inscribiesen en una relación fuera de la cual se convierten el uno y el otro en ininteligibles, como si, en definitiva, algunos muertos pesaran más que otros.

Pero hay que subrayar también que el «antifascismo» contemporáneo —que parafraseando a Joseph de Maistre podríamos calificar no como lo contrario al fascismo sino como el fascismo en sentido contrario— ha cambiado totalmente de naturaleza. En los años treinta, el tema del «antifascismo», explotado por Stalin al margen de la lucha auténtica contra el verdadero fascismo, servía a los partidos comunistas para cuestionar la sociedad capitalista burguesa, acusada de servir de caldo de cultivo al totalitarismo. Se trataba de mostrar entonces que las democracias liberales y los «social-traidores» eran objetivamente aliados potenciales del fascismo. Ahora bien, actualmente, es exactamente lo contrario. Hoy, el «antifascismo» sirve ante todo de coartada a los que se han sumado al pensamiento único y al sistema en vigor. Habiendo abandonado toda actitud crítica, habiendo sucumbido a las ventajas de una sociedad que les ofrecía prebendas y privilegios, quieren, abrazando la retórica «antifascista», dar la impresión (o hacerse ilusiones) de haber permanecido fieles a ellos mismos. En otros términos, la postura «antifascista» permite que el Arrepentido, figura central de nuestro tiempo, haga olvidar sus retractaciones empleando un eslogan comodín que no deja de ser un lugar común. Ayer, herramienta estratégica con la que se atacaba el capitalismo mercantilista, el «antifascismo» se ha convertido en un mero discurso a su servicio. Así, mientras que las fuerzas de contestación potenciales se movilizan prioritariamente contra un fascismo fantasma, la Nueva Clase que ejerce la realidad del poder puede dormir a pierna suelta. Haciendo referencia a un valor que no solamente no supone ya una amenaza para la sociedad vigente, sino que, al contrario, la afirma en lo que es, nuestros «antifascismos» modernos se han convertido en sus perros guardianes.

Es tan cierto que para los políticos la denuncia del «fascismo» es hoy día una excelente forma de rehacerse una reputación. Los más corruptos usan y abusan de ella para minimizar la importancia de sus malversaciones. Si el «fascismo» es el mal absoluto, y ellos lo denuncian, eso significa que no son totalmente malos. Facturas falsas, promesas electorales incumplidas, chanchullos y corrupciones de toda índole se convierten en faltas lamentables pero, en resumidas cuentas, secundarias en relación a lo peor.

Pero no solamente la izquierda o los políticos necesitan un «fascismo» inexistente que encarna el mal absoluto. También toda la modernidad en declive necesita una bestia negra que le permita hacer aceptables las patologías sociales que ella misma ha engendrado, bajo el pretexto de que por muy mal que vayan hoy las cosas, nunca tendrán punto de comparación con las que acaecieron en el pasado.

La modernidad se legitima así por medio de un fantasma del que, paradójicamente, se nos dice a la vez que es «único» y que puede regresar en cualquier momento. Confrontada a su propio vacío, confrontada al fracaso trágico de su proyecto inicial de liberación humana, confrontada a la contra-productividad que genera por doquier, confrontada a la pérdida de referentes y de sinsentidos generalizados, confrontada al nihilismo, confrontada al hecho de que el hombre se vuelve cada vez más inútil a partir del momento en que se proclaman sus derechos en abstracto, a la modernidad no le queda otro recurso que desviar la atención, es decir, esgrimir peligros inexistentes para impedir que se tome conciencia de los verdaderos. El recurso al «mal absoluto» funciona entonces como un medio prodigioso de hacer aceptar los males a los cuales nuestros contemporáneos se enfrentan en su vida cotidiana, males que, en comparación a este mal absoluto, se convierten en contingentes, relativos y, en última instancia, accesorios. La oposición exacerbada a los totalitarismos de ayer, la interminable machaconería acerca del pasado, impiden analizar los males del presente y los peligros del futuro, al mismo tiempo que nos hacen entrar con una fuerte rémora en el siglo XXI, con un ojo fijado en el retrovisor.

Sería por tanto un error creer que el «antifascismo» actual no representa nada. Por el contrario, supone una legitimación negativa fundamental para una sociedad que no tiene ya nada positivo que incluir en su balance. El «antifascismo» crea la identidad de una Nueva Clase que no puede existir sino invocando el espantajo de lo peor para no ser reducida a su propia vacuidad. De la misma manera que algunos no encuentran su identidad más que en la denuncia de los emigrantes, la Nueva Clase únicamente encuentra la suya en la denuncia virtuosa de un mal absoluto, cuya sombra oculta su vacío ideológico, su ausencia de referentes, su indigencia intelectual, en definitiva, que simplemente, ya no tiene nada más que aportar, ni análisis originales, ni soluciones que proponer.

Por tanto, resulta vital para el núcleo duro de los biempensantes prohibir todo cuestionamiento de los principios fundamentales que constituyen su suporte de legitimidad. Para que las cosas fueran de otra manera sería necesario que la ideología dominante aceptara cuestionarse. Pero no lo consentirá, ya que comparte la convicción con la mayor parte de las grandes ideologías mesiánicas de que si las cosas van mal, si no se alcanza el éxito previsto, no es nunca porque los principios fueran malos, sino por el contrario, porque no han sido suficientemente aplicados. Ayer nos dijeron que si el comunismo no había alcanzado el paraíso en la tierra era porque aún no había eliminado un número suficiente de opositores. Hoy nos dicen que si el neoliberalismo está en crisis, si el proceso de mundialización conlleva desórdenes sociales, es porque todavía existen demasiadas trabas que obstaculizan el buen funcionamiento del mercado.

Para explicar el fracaso del proyecto —o para alcanzar el objetivo buscado—, hace falta pues un chivo expiatorio. Hace falta que haya oposito-res no conformes, elementos desviados o disidentes: ayer, los judíos, los masones, los leprosos o los jesuitas. Hoy los supuestos «fascistas» o «racistas». Estos desviados son percibidos como elementos perturbadores, molestos, que obstaculizan el advenimiento de una sociedad racional de la que es preciso purgar el cuerpo social por medio de una acción profiláctica apropiada. Si por ejemplo existe hoy en Francia xenofobia, no es debida en ningún caso a una política de inmigración mal controlada, sino a la existencia de «racismo» en el cuerpo social. En una sociedad cuyos componentes son cada vez más heterogéneos, se hace esencial establecer una especie de religión civil designando un chivo expiatorio. La execración compartida sirve entonces de nexo, mientras que la lucha contra un enemigo, aunque sólo sea un mero espejismo, permite mantener una apariencia de unidad.

Pero existe además otra ventaja de la denuncia moral. Y es que contra el «mal absoluto», todos los medios son válidos. La demonización, en efecto, no tiene solamente como consecuencia la despolitización de los conflictos, sino que ocasiona, asimismo, la criminalización del adversario. Éste se convierte en un enemigo absoluto al que hay que erradicar por todos los medios existentes. Se entra entonces en una especie de guerra total —y tanto es así, que se pretende llevarla a cabo en nombre de la humanidad. Luchar en nombre de la humanidad lleva a colocar a sus adversarios fuera de la humanidad, es decir, a practicar la negación de la humanidad. Desde esta perspectiva, la apología del asesinato y el llamamiento al linchamiento se encuentran también justificados.

Por último, lo que hay que señalar, es que las etiquetas descalificadoras manejadas hoy día en nombre de lo políticamente correcto no son nunca etiquetas reivindicadas, sino etiquetas atribuidas. Contrariamente a lo que sucedía en los años treinta, cuando los comunistas y los fascistas reivindicaban abiertamente sus respectivas denominaciones, hoy nadie reivindica los calificativos de “fascista” y de “racista”. Su adscripción no tiene pues un valor objetivo, informativo o descriptivo, sino un valor puramente subjetivo, estratégico o polémico. El problema que se plantea es saber cuál es la legitimidad de su atribución. Como esta legitimación está siempre por probar, se deduce que la “prueba” se deriva de la posibilidad misma de la atribución.

La psicoanalista Fethi Benslama escribió que “hoy día el fascismo ya no es un bloque, una entidad fácilmente identificable encarnada en un sistema, en un discurso, en una organización que se puede delimitar” sino que “más bien reviste formas fragmentarias y difusas dentro del conjunto de la sociedad [...], de forma tal que nadie está al amparo de una concepción del mundo, al resguardo de esta desfiguración del otro que lo hace surgir como un cuerpo bullicioso, gozoso, expandido secretamente por todas partes”. Tales declaraciones son reveladoras: si el fascismo está “secretamente expandido por todas partes”, el “antifascismo” puede evidentemente acusar a cualquiera. El problema es que la idea según la cual el mal está por todas partes es la premisa de toda inquisición y, asimismo, la premisa sobre la que se sostiene la paranoia conspirativa tal como inspiró en el pasado las cazas de brujas y las apologías de los Protocolos de los Sabios de Sión. Así como los antisemitas ven judíos por todas partes, los nuevos inquisidores ven «fascistas» por todas partes. Y como la máxima astucia del diablo es hacer creer que no existe, las protestas nunca son escuchadas. Como colofón, un psicoanalista de pacotilla se permite interpretar la negación o el rechazo indignado al intento de endosarnos el uniforme que con tanta complacencia nos ofrecen, como tantas otras confirmaciones suplementarias: el rechazo a confesar es la mejor prueba de que se es culpable.

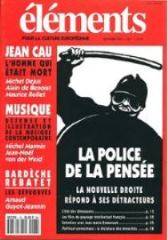

«Un hombre no es lo que esconde, sino lo que hace», decía André Malraux. Creyendo que el «fascismo» está por todas partes, es decir en ninguna parte, la nueva inquisición afirma por el contrario que los hombres son ante todo lo que esconden —y que pretende descubrirlo. Se vanagloria de ver más allá de las apariencias y de leer entre líneas, para mejor «confundir» y «desenmascarar». De manera que la presunción de culpabilidad no conoce ningún límite. Se descifra, se descodifica, se detecta lo no dicho. Hablando claro, se denuncia a los autores, no tanto por lo que escriben, sino por lo que no han escrito y que se supone pretendieron escribir. No se boicotea el contenido de sus libros, contenido que nunca es tomado en consideración, sino las intenciones que se cree adivinar. La policía de las ideas se convierte entonces en la policía de las segundas intenciones.