¿Puede un político amar la poesía? ¿Puede la política tener algo que ver con el aliento poético, con la fuerza mítica que impregna el paso de los hombres por el mundo?

¿Puede un político amar la poesía? ¿Puede la política tener algo que ver con el aliento poético, con la fuerza mítica que impregna el pasdo de los hombes por el mundo? Viendo lo que son hoy política y políticos —mero afán no ya de poder, sino de dinero—, el mero hecho de formular tal pregunta obliga a que estalle una gran carcajada.

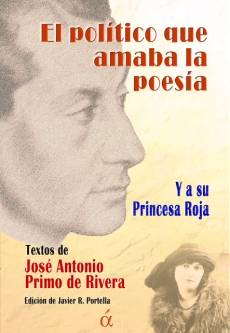

Y sin embaergo, que el aliento poético, o estético, o mítico es lo que movía a José Antonio Primo de Rivera y a su Falange: tal es la idea que defiende Javier R. Portella en su Introducción (en realidad, un ensayo introductorio) a la primera antología de textos de José Antonio que se publica desde hace varias décadas en España.

DESDE OTRA GALAXIA

Y entonces, de pronto, se levantó Rajoy (y quien dice Rajoy dice Zapatero, o Aznar, o la Merkel, u Hollande…) y mirando fijamente a las cámaras, engolando la voz, declaró:

Dejando alzada nuestra bandera, vamos a defenderla alegremente, poéticamente. Porque hay algunos que creen que para aunar voluntades conviene ofrecer las soluciones más tibias; creen que se debe ocultar todo lo que pueda despertar una emoción o señalar una actitud enérgica y extrema. ¡Qué equivocación! A los pueblos no los han movido nunca más que los poetas, y ¡ay del que no sepa levantar, frente a la poesía que destruye, la poesía que promete!

¡Cielos! Semejantes palabras… en semejantes bocas. Basta en efecto ponérselas, y cruje como un esperpento todo el tinglado. No hay nada más grotesco que imaginar a los actuales líderes del mundo (¿«líderes»?…) pronunciando unas palabras que ni siquiera entenderían: unas palabras que nos sitúan —a todos: a ellos y a nosotros— lejos, muy lejos: a miles de años luz.

Y, sin embargo, sólo median ochenta y dos años —nada, un soplo— entre hoy y aquel 29 de octubre de 1933 en que, desde lo alto de una tribuna, la Poesía era alzada en el centro de la plaza pública. Quien la levantaba era José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, marqués de Estella. La tribuna, el madrileño Teatro de la Comedia. La ocasión, el acto fundacional de Falange Española. Desde entonces no ha pasado siquiera un siglo durante el cual se ha producido una aceleración histórica tan brutal que todo aquel mundo —no sólo el de la Falange— parece proceder de otro planeta, situarse en otra galaxia.

Una galaxia en la que, además de apelar a la poesía, cabía invocar cosas tales como el sacrificio, o el fervoroso afán… de Estepaís, diría cualquier medroso españolito de hoy. Pero como el político que amaba la poesía era cualquier cosa menos medroso, decía lo siguiente: «En un movimiento poético nosotros levantaremos este fervoroso afán de España; nosotros nos sacrificaremos; nosotros renunciaremos, y de nosotros será el triunfo». Lo decía desde una galaxia en la que también cabía referirse al «sentido universal de su cultura y de su historia» que España debe resueltamente recobrar. Una galaxia en la que se invocaba igualmente lo más disimulado de todo, la gran ausente: la muerte. «Así lograron [nuestros antiguos aristócratas] alcanzar la jerarquía verdadera de señores, porque en tierras lejanas, y en nuestra patria misma, supieron arrostrar la muerte y cargar con las misiones más duras.»

Y, sin embargo, también se denunciaban en aquella galaxia cosas que nos resultan hoy más que familiares, pero que nadie —nadie con voz en la plaza pública— denuncia jamás. Lo que ya entonces denunciaba José Antonio era, por ejemplo, «la degeneración histórica. No la muerte por catástrofe, sino el encharcamiento en una existencia sin gracia ni esperanza. Todas las actitudes colectivas nacen enclenques […]. La vida de la comunidad se achata, se entorpece, se hunde en mal gusto y mediocridad».[1]

Una existencia sin gracia ni esperanza, una vida sumida en mal gusto y mediocridad… Pero ¿esto qué es? ¡Qué lenguaje es éste!, exclamará, asombrado, cualquier lector de nuestros días. Jamás ha oído tales cosas…, y aún menos en boca de nuestros dirigentes. Ni las entenderían, empantanados como están —ellos los primeros— en mal gusto y mediocridad.

¡Qué lenguaje es éste!… Es precisamente este lenguaje, este talante, lo que crea una distancia sideral entre nuestros tiempos y los de entonces. Una distancia incluso mayor que la que existía entonces entre la Falange y sus enemigos. Sí, sí, por supuesto: ambos se odiaban a muerte. Sí, sí, por supuesto: izquierdistas y falangistas luchaban a tiros por las calles —y en el frente después. Y, sin embargo, vistas las cosas desde hoy, comparado aquello con lo nuestro, algo unía a ambos contendientes. Algo compartían… de lo que nosotros carecemos por completo.

Los ideales de la Falange y de sus enemigos no podían estar más enfrentados (aunque tampoco todos; luego lo veremos). Pero eran ideales: anhelos que buscaban algo grande, algo por lo que valiera la pena vivir y morir. Hasta en los más abominables de aquellos ideales no dejaba de latir la poesía, llamémosla así. Salvo que era «la poesía que destruye» frente a «la poesía que promete». No, no era ni por negocios y distracciones, ni por blandenguerías y melindres por lo que aquellos hombres, unos y otros, se dejaban el pellejo. No les movían las facilidades y comodidades en torno a las cuales —ya entonces en parte, y hoy de forma exclusiva— «se hace propaganda electoral […], se adula a los electores, se aguantan sus impertinencias», decía el fundador de la Falange. El materialismo y el individualismo ya habían empezado, es cierto, a germinar en el mundo. Llevaban casi dos siglos haciéndolo, pero aún no habían estallado en todo su esplendor. Aún movía a los hombres el afán por algo superior, aún los empujaba el ansia por algo que no los encerrara en una vida mediocre y gris, sin gracia ni esperanza.

Detengámonos un instante. ¿No habíamos quedado en que a los pueblos sólo los mueven los poetas? ¿Y a nuestro actual pueblo, entonces?… ¿Y a nosotros, aplastados como estamos entre objetos y productos en los que ninguna poesía mueve nada? ¿Se habría equivocado José Antonio? ¿Habría tomado sus deseos por realidad? No, es otra cosa. Sucede que a los pueblos los mueven los poetas, sí; pero a las masas, no. A las masas sólo las mueve lo bajo y lo rastrero. Por eso, por ejemplo, era Hitler zafio y basto —aquel Hitler del que bien antes de que empezara todo lo que empezó ya tomaba José Antonio claras distancias.[2] Desaparece el pueblo cuando reinan las masas cuya rebelión ya anunciaba Ortega en aquellos mismos años; las masas, ese amasijo de átomos —ricos y pobres, clases altas, medias y bajas confundidas— en que puede convertirse, desarraigado y desvertebrado, un pueblo.

Como nos hemos convertido nosotros, que ya nunca nos toparemos con nadie como aquellas gentes con las que se topaban, por ejemplo, José Antonio y los suyos cuando iban —dirá— por «esa España maravillosa en donde, todavía, bajo la capa más humilde, se descubren gentes dotadas de una elegancia rústica que no tienen un gesto excesivo ni una palabra ociosa, gentes que viven sobre una tierra seca en apariencia, […] pero que nos asombra con la fecundidad que estalla en el triunfo de los pámpanos y los trigos». Y ello —añade—, pese a estar tales gentes «torturadas por pequeños caciques, olvidadas por todos los grupos, divididas, envenenadas por predicaciones tortuosas».[3]

Así hablaba el político-poeta. No hay otro igual. No hay otro político —gusten o disgusten sus palabras— que haya hecho volar tan alto la poesía en su expresión política. Nunca: en toda la historia, al menos, de la prosaica modernidad.

Prosaico, chato, se nos ha vuelto el mundo el que nada grande aletea. Pero he aquí que, andando a gachas por él, un buen día vas y te topas —hoy mismo, por ejemplo, al caerte este libro en las manos— con alguien que pretende conquistar las estrellas y hacer guardia sobre los luceros. Y es entonces cuando te precipitas, tal vez, a cerrar la ventana por la que ha irrumpido el viento huracanado de otra galaxia.

Si no eres de los débiles que corren a cerrar ventanas y libros, si otear las estrellas te atrae, sigamos, amigo, explorando. Pero antes tendremos que barrer la casa. Está llena de escombros procedentes de todo el reguero de mentiras, falsificaciones y utilizaciones que se han ido acumulando durante estos años. Provienen, por supuesto, de los enemigos que ejecutaron a José Antonio Primo de Rivera —pero también de los amigos que, encumbrándolo, lo utilizaron.

¡Líbrame, Señor, de mis amigos, que de mis enemigos ya me encargo yo!, podría haber exclamado José Antonio. No lo hizo, pero no andaba muy lejos de pensarlo. «¿Qué va a ocurrir si ganan los sublevados?», se preguntaba en plena Guerra Civil, quince días antes de ser fusilado.[4] Y éste era su vaticinio: si ganaran Franco y los suyos, tomarían el poder

… un grupo de generales de desoladora mediocridad política. Puros tópicos elementales (orden, pacificación de los espíritus…). Detrás: 1) El viejo carlismo intransigente, cerril, antipático. 2) Las clases conservadoras, interesadas, cortas de vista, perezosas. 3) El capitalismo agrario y financiero, es decir: […] la falta de todo sentido nacional de largo alcance.

Exactamente lo que ocurrió. Y ahí salta de nuevo tu asombro. Casi indignado exclamas: «Pero… Dejando aparte eventuales querellas intestinas, ¿no eran casi lo mismo el franquismo y la Falange? ¿No se encontraban ambos al servicio del gran capital? ¿No estaban sostenidos por él?».

¿Ah, sí?… ¿Eso te han dicho? No te han hablado entonces de que, para José Antonio, «el fenómeno acaso más tremendo de nuestra época es el capitalismo».[5] Un capitalismo al que combatía vigorosamente por dos razones. Para establecer la justicia social, para conseguir, como decía, «el Pan y la Justicia». Pero también por otra razón, y ésta te asombrará. También arremetía contra el capitalismo para defender nada menos que… la propiedad privada encarnada por lo que hoy llamamos pequeña y mediana empresa:

La propiedad antigua, la propiedad artesana, la del pequeño productor […], es como una proyección del individuo sobre sus cosas. […] Pero a medida que el capitalismo se perfecciona […], va alejándose la relación del hombre con sus cosas y se va interponiendo una serie de instrumentos técnicos de dominar. […] El verdadero titular de la propiedad ya no es un hombre, ya no es un conjunto de hombres, sino que es una abstracción representada por trozos de papel. […] La antigua ciudadanía completa, humana, íntegra, llena, se ha quedado reducida a estas dos cosas desoladoras: un número en las listas electorales y un número en las colas a las puertas de las fábricas.

[6]De esto se trata: de que de que, tanto en las fábricas como en el mundo dominado por las fábricas, hombres y cosas dejemos de ser números, abstracciones, «engañifas de la vida», que decía Rilke. Bien, pero… ¿que pintan en ello las listas electorales? ¿Por qué emprenderla también contra la democracia?

Por una sencilla razón: porque la democracia —el sueño de libertad que encarna— es todo lo contrario de lo que parece. Tal como se ha fraguado en su devenir histórico, la democracia —esa democracia que el capitalismo ha traído en sus arcas y cuyo auténtico nombre es liberal-capitalismo—, lejos de afirmar la libertad, la escarnece.

Lo hace, en primer término, por obvias razones económicas. «Lector —señala José Antonio—: si vive usted en un Estado liberal procure ser millonario, y guapo, y listo, y fuerte. Entonces, sí […], la vida es suya. Tendrá usted rotativas en que ejercitar la libertad de pensamiento, automóviles en que poner en práctica su libertad de locomoción».[7] Si no tiene usted rotativas —o cadenas de televisión, diríamos hoy—, ¿qué libertad, real, efectiva, puede usted tener? ¿A quién llegará su pensamiento? ¿A quién alcanzará su palabra?

A nadie, salvo a pequeños, restringidos círculos. Nunca llegará a las masas: a esas multitudes de átomos que, agregados, conforman la opinión pública, la opinión soberana fuera de la cual no hay salvación. Si es usted díscolo, anticonformista —políticamente incorrecto, decimos hoy—, podrá, es cierto, arremeter cuanto quiera contra la opinión mayoritaria; podrá impugnar todo lo que le venga en gana. Jamás conocerá por ello las rejas de la cárcel: sólo las de una dorada marginación.

Tomada en tenazas entre las leyes del dinero y de la opinión pública, la democracia se esfuma, incumple sus promesas, se convierte en un engaño. Pero si ello ocurre, es también por otra razón. Si la democracia acaba convertida en un artificio es porque se basa en lo más artificioso de todo: en «el hombre desintegrado, desarraigado», como lo llamaba José Antonio; en el hombre a cuyos pies se derrumba todo principio superior, intangible; en el hombre que «deja de sentirse parte de un todo superior, de una alta unidad histórica que a todos abraza».

Esta unidad histórica superior tiene un nombre: patria, nación —«unidad de destino en lo universal». Unidad de destino y de proyecto de vida en común, unidad de historia y de comunidad que no se sustenta en ningún contrato rescindible por las partes, como pretendía Rousseau… y como pretende hoy todo el mundo. La unidad de destino es, por el contrario, algo que se impone con sustantividad propia: como el vínculo superior que, uniendo a los vivos y a los muertos, se proyecta a los venideros. Es ese vínculo lo que se desvanece en el mundo por el que deambulan desarraigados átomos e indolentes masas. Todo se hace aleatorio, insustancial, nada preside la vida con la segura firmeza de lo indiscutible. Nada es bueno o malo en sí mismo: sólo si así lo decide la voluntad de la mayoría —aunque lo decidido por ésta sean «las mayores atrocidades», apostilla José Antonio. Tal es el Estado liberal, «el Estado sin fe, encogido de hombros», el Estado que «toma a broma el propio destino».[8]

No se puede tomar a broma el propio destino. La justicia tampoco: hay que defenderlos, ardiente, valientemente. Hay que defenderlos, en primer lugar, con la palabra, con la dialéctica. Pero si ésta no basta, también hay que saber defenderse, actuar con determinación. Cuando se llega a una situación extrema, cuando se ofende, por ejemplo, a principios tales como «la justicia o la patria», no queda entonces «más dialéctica admisible —dirá José Antonio— que la dialéctica de los puños y de las pistolas».[9]

Ya salió la dichosa frase… La única que, mecidos entre buenistas nubes, han retenido los angelitos que olvidan infinidad de cosas. Por ejemplo, que cuando las pistolas se convirtieron en ametralladoras, y la dialéctica en guerra, fue José Antonio el único de ambos bandos que, desde su celda de Alicante, efectuó un llamamiento a favor de la deposición inmediata de las hostilidades.

Nada de todo ello se ha retenido. Sólo la frasecita de los puños y las pistolas. Como si José Antonio, ese hombre afable, cordial, vividor también, ese poeta en el alma y amigo de poetas —García Lorca entre otros—,[10] hubiese sido una especie de matón al mando de cuadrillas de pistoleros. Hubo cuadrillas, sí, y muertos también. Pero no fueron los falangistas quienes iniciaron la pelea. Sólo cuando cayó otro más de los suyos mientras vendía en las calles el semanario FE, José Antonio, que había estado refrenando a sus muchachos, declaró por fin: «No estamos dispuestos a que se derrame en las calles, gratis, más sangre de los nuestros. Ya tenemos bastantes mártires. No estamos libres de que caiga alguno más. Pero no caerá impunemente»[11]

Y, sin embargo, pocos días después de tales palabras volvía a apaciguar a los suyos. Lo hacía en términos cuya serenidad estremece:

No hagáis caso de los que, cada vez que cae uno de los nuestros, muestran mayor celo que nosotros mismos por vengarle. […] No hacen falta baladronadas; ¿qué mayor señal de firmeza que poner otro hombre, como si tal cosa, en el puesto donde estaba el caído? El caído, que, cuando se le nombra, responde por la voz de los camaradas: ¡Presente!

«¡Oh, ese lenguaje!…», te dices con gesto por el que asoma el hartazgo. Te entiendo: todo eso despierta en ti diversas reservas, pero no deja de seducirte el vigoroso viento que sopla desde esa extraña galaxia. Te atrae, pero… ¡por favor, tanto «camarada» por aquí, tanto «fervor» por ahí, tanta «Patria», tanto «destino»!…Te cae pesado, sobre todo, eso del destino. Es normal, un solo destino conocemos hoy: el de las vacaciones y viajes.

Pero entiendo que te cargue. ¡Nos lo hizo tan cargante el franquismo y su falsa grandeza de oropel; el franquismo y todo aquel boato de mentirijillas! Lo rellenaba, es cierto, con palabras robadas a la Falange. Pero por debajo de ellas no había nada. Sólo aquel aire gelatinoso de sonrisas torcidas y zalamerías pacatas; sólo aquel conservadurismo «cerril, intransigente, antipático» —decía él— que nos aplastaba el alma y secaba la sangre.

La secó tanto que lo llenó todo de polvo: aquel del que proceden hoy los lodos por los que, cayendo en el desvarío opuesto, andan enfangadas nuestras masas.

Así iba la vida en aquellos tiempos de un franquismo que lo tuvo todo… y lo perdió todo. Así iba la vida: dando boqueadas entre un mundo muerto que lo dominó todo (menos las almas: de ahí los lodos) y un mundo por nacer que nunca llegó a ver la luz. Nada tenían en común ambos mundos: salvo el robo de palabras, himnos y camisas. Nada tenía que ver aquella España cejijunta y alicorta con la poesía que mueve a los pueblos, o con el vigor fervoroso de «la gran España que sueña la Falange», o con el vigor gozoso de «la España alegre y faldicorta» con la que soñaba por igual.[12]

El gran abrazo de contrarios

¿Gozoso, alegre…, hasta sensual quizás, el mundo con el que soñaba José Antonio? Sin duda. Pero también otra cosa —y ésta parece oponerse a la anterior. Apolíneo no sólo en su figura, sino sobre todo en su pensamiento, José Antonio opta de forma categórica por uno de los dos grandes ejes en torno a los cuales gira el mundo. Se inclina por lo que considera la claridad diamantina del intelecto y la razón frente al latido de sombras de lo emotivo, sensible o sensual. Hace suyo así el gran dualismo que desde Platón, y sobre todo desde el cristianismo, obliga a optar: entre el cielo y la tierra, entre lo permanente y lo cambiante, entre lo inalterable y lo mudable, entre lo inteligible y lo sensible. O lo uno o lo otro: nunca ambos a la vez. Como si se excluyeran irremediablemente, como si no se conjuntaran en un entrelazamiento contradictorio y tenso, por supuesto, pero armonioso también. Lo que de él surge es el mundo —no el caos. El entrelazamiento es fundacional; abrazándose los contrarios, el mundo se abre y la vida vive: unida a la muerte, sin la cual ninguna vida habría.

Al igual que toda nuestra tradición filosófica y religiosa, no consideró José Antonio semejante abrazo. No le quedó por tanto más remedio que elegir. Lo hizo a favor del cielo de las ideas: altas y refulgentes como estrellas. Exactas, perennes: opuestas a la tierra sacudida por lo incierto, agitada por lo cambiante —sometida a la muerte. Hablando, y no es casualidad, de la unidad superior denominada patria, arremete José Antonio contra «la venenosa sensualidad» que lo pervierte todo. La califica también de romántica: «contra desbordamientos románticos, firmes reductos clásicos, inexpugnables». Es esa sensualidad la que lo confunde, lo pervierte todo. Es ella la que hace sentir la patria como vulgar «apego a la tierra», como aldeano nacionalismo —así sea español— que se arraiga en algo profundamente entrañable, es cierto. Tan entrañable que se confunde con lo más visceral de todo: los afectos, sentimientos, emociones… Es de ahí de donde mana el apego al terruño: todo lo contrario del amor a la patria. Todo lo contrario del destino, de la misión —esto y sólo esto es la patria— consistente en dejar marcado en el mundo un hermoso, un heroico proyecto de vivir y morir.

Tañe la gaita melancólicos sones de la tierra. Se expresa en ellos esa «clase de amor que invita a disolverse. A ablandarse. A llorar», leemos en uno de los textos más hermosos de nuestro político-poeta. Por eso hay que buscar «lo que esté cabalmente al otro extremo, lo más difícil; lo más depurado de gangas terrenas […]: el son sobrio y puro de la lira». Por eso hay que plantar «las anclas del patriotismo, no en lo sensible o lo afectivo, sino en lo intelectual». Por eso hay que tenderlas «como líneas sin peso y sin volumen, hacia el ámbito eterno donde cantan los números su canción exacta».[13]

Admiremos tanto la belleza como la hondura de tales palabras. Pero discutámosla también. ¿Pueden los números cantar una canción? ¿Puede lo eterno cantar lo que sea? ¿Puede resonar la música ahí donde no existe tiempo ni vibra la emoción? ¿Puede algo, sin peso ni volumen, anclarse en algún sitio, arraigarse en la única tierra que hay? Haber creído que tal cosa es posible; es más, que es deseable: ahí se condensa la esencia última de nuestra tradición —de nuestra desgracia.[14]

Una desgracia de la que hoy no hemos salido en absoluto. Seguimos enmarañados en la oposición cuyos dos términos —creemos— se excluyen entre sí. O lo uno o lo otro, o el alma o la carne, o el espíritu o la materia. Salvo que le hemos dado la vuelta a nuestra creencia. Cuando se desvanece el alma y se apaga el espíritu, es al segundo término del dualismo al que se le da la primacía. Abandonado a sí mismo, desprovisto de aliento espiritual, el orden de la materia ocupa hoy el centro del mundo.

Sólo la poesía —sólo el arte— ha conseguido desde siempre zafarse del dualismo que obliga a escoger. Sólo la poesía, ella que piensa, idea, significa en medio de un festín de sones y palabras, de formas y colores. Un festín que también está presente, aunque con menor intensidad, en la poesía que, alzada en la plaza pública, expande el «sensual veneno» de su emoción a través de un caudillo que, ansioso de rehacer el mundo, quisiera llevar la canción —ahí se contradice— al cielo puro, sin tierra ni mácula de las ideas.

Quien se contradice es, sobre todo, la propia realidad: esa en la que el espíritu y la carne, el pensamiento y la emoción se ensamblan y enfrentan a la vez. Pero esa contradicción José Antonio no la hace suya. Lo que él quisiera es superarla, derrotarla: alcanzar una «unidad superior» pura, perfecta, sin conflicto ni tensión.

Una unidad que es necesario alcanzar, claro está, si se quiere que el mundo no se disuelva en medio del caos. Pero esa unidad nunca será pura, unívoca, apaciguada. ¿Cómo podría serlo cuando nada lo es en un mundo en el que todo tiene peso y carne, densidad y opacidad; en el que, como decía ya Heráclito, «el combate es el padre de todas las cosas»?

Nada sería, nada existiría, si el mundo no fuera como es: denso, diverso, contrapuesto. Nada existiría si no surgieran en él, pereciendo unas, imponiéndose otras, mil opciones opuestas, mil visiones enfrentadas. Que en este enfrentamiento sólo venzan las opciones que en cada momento histórico son determinantes: así ha sido y así será siempre. Así debe ser: algo tiene que imponerse, dominar, vencer. Pero es de una victoria de lo que se trata: de un combate, por consiguiente. La unidad superior con que soñaba José Antonio no puede ser como la imaginaba: eterna, única, inalterable. Algo radicalmente nuevo, algo nunca antes imaginado empezó, por ejemplo, a modelar el mundo hace cosa de unos dos siglos —y acabó imponiéndose con toda la fuerza de nuestro actual mito fundacional.

La democracia: nuestro mito fundacional

Mitos, configuraciones simbólico-imaginarias, todo un crisol de anhelos y sueños (de «poesía», diría quien sabemos): he ahí lo que mueve a los pueblos y a la historia. He ahí lo que los funda. Y mito —quede claro— nada tiene que ver con los necios embustes a los que se asocia corrientemente la palabra mito. Mito fundacional fue la idea imperial de Roma; mito fundacional fue la idea de Cristiandad; mito fundacional fue la idea de la monarquía absoluta de derecho divino. Y mito fundacional es, hoy, la idea de soberanía democrática de derecho humano.

Es el nuestro el más poderoso… y a la vez más débil de todos los mitos fundacionales. Su poderío consiste en permitir lo que ninguno de ellos había permitido nunca: que todo sea o pueda ser discutido, cuestionado, incluidos los principios del propio mito (cosa distinta es que tal cuestionamiento pueda o no llegar a prosperar en la realidad). Ahora bien, semejante cuestionamiento es lo que socava también la concepción del mundo para la que todas las opciones y opiniones revisten la misma legitimidad. Ninguna es intrínsecamente superior: en sí mismas, todas son igual de respetables. Sólo la opinión de la mayoría puede, por consiguiente, dirimir el conflicto entre las opciones contrapuestas. Elegida la que más guste, la unidad —se cree— quedará alcanzada; el caos, evitado.

Pero el caos no se evita: toma simplemente la forma —por ahora no violenta, fofa más bien: «buenismo» es su nombre— de un mundo en el que todo se hace líquido e insustancial, efímero y fugaz. Cuando ningún destino preside el mundo, éste «se encoge de hombros y toma a broma el propio destino», decía el fundador de la Falange.

No nos encojamos de hombros. Afirmemos con vigor que no todo vale, que no todo es asunto de opinión. Sí existe lo justo, lo bello, lo verdadero. Sí hay que luchar por que triunfe. ¿Cómo?… He ahí toda la cuestión. ¿Cómo hacer que en un mundo sobre el que se extienden contrapuestas verdades triunfe lo justo, se imponga lo bello, venza lo verdadero?

¿Imponiéndolo acaso, si es menester, por la fuerza?

Tal fue, como se sabe, la respuesta que dio en su tiempo el fascismo. El fascismo italiano, quiero decir. La Falange, por su parte, ni siquiera tuvo ocasión de plantearse la pregunta: lo que durante cuarenta años figuró bajo el nombre de Falange nada tenía que ver con las respuestas que había dado o dejado de dar su fundador. Y en cuanto a éste, asesinado a sus treinta y tres años, ni siquiera tuvo tiempo de plantearse, en realidad, semejante pregunta.

No sabemos cuál hubiese sido su respuesta. Lo único que sabemos es que la anterior pregunta resulta insoslayable si queremos dejar de encogernos de hombros, si queremos tomar en serio nuestro destino. Ahora bien, tomar en serio el destino, afirmar un gran vínculo superior, defender un orden que dé sentido a nuestros días: nada de ello implica la respuesta que dio en su momento el fascismo italiano. Digámoslo de una vez: aquella respuesta no fue sólo un desafuero, fue un dislate. ¡A quién se le ocurre recurrir a la fuerza (aunque es cierto: tampoco recurrieron sólo a ella) para tratar de imponer toda una visión del mundo, para intentar que triunfe un gran mito fundacional! ¡Imbéciles! ¿No sabíais que este tipo de cosas no se imponen por la fuerza? ¿No sabíais que aún es más insensato hacerlo cuando se dispone de un consenso, de un fervor popular tan grande como el que habíais alcanzado?

Los mitos fundacionales, las visiones del mundo, el aire por el que sopla el espíritu del tiempo: todo ello son cosas que no pueden sino irse diluyendo lenta, sutilmente en las almas. Como se ha ido diluyendo, por ejemplo, toda la visión liberal-capitalista del mundo. ¡Qué listos! ¡Con qué habilidad han ido imponiendo, como el que no quiere la cosa, su visión del mundo! Los mueve el ansia de rapiña. Pero semejante motor ha quedado escondido tras la imagen del orden más abierto, más benevolente que vieran los tiempos. Una gran imagen lo preside: la alcanzada mediante el respeto de la pluralidad democrática de opciones y opiniones.

Una pluralidad que el liberal-capitalismo —basta abrir los ojos— adultera día a día y gravemente. («Procure usted ser millonario —recordemos a José Antonio— y tendrá rotativas con las que ejercitar la libertad de pensamiento.») La pluralidad es adulterada, pero no por ello es falsa o artificial. Es expresión de las cosas mismas: contradictorias, complejas, contrapuestas. Haber dado un cauce, por adulterado que sea, a tal pluralidad: he ahí, sin duda, el gran logro —el único, en realidad— del liberalismo.

Hay que mantener dicho cauce. O, más exactamente, hay que mantener la toda la pluralidad constitutiva del mundo, pero habilitando otro cauce, abriendo nuevas vías mediante las cuales no quede todo diluido en lo efímero, no quede todo abocado a lo insustancial. Hay que abrir cauces que José Antonio, por supuesto, nunca pudo llegar a imaginar. Es a nosotros a quienes corresponde concebir vías que hagan prevalecer lo justo, brillar lo bello, triunfar lo verdadero. Pero sin emprenderla por ello contra quienes están empeñados en todo lo contrario. Sin aherrojar por ello a quienes propugnan lo injusto, alardean de lo feo, sostienen lo falso. Que hablen cuanto les venga en gana: sus errores mismos los confundirán. Combátaseles, hágase que, en lugar de ocupar el centro del mundo, queden relegados a sus márgenes. Pero una cosa es combatir, y otra muy distinta, prohibir; una cosa es relegar, y otra aún más distinta, encarcelar.

Sólo así, conjuntando las contrapuestas exigencias a través de las cuales se abre el mundo; sólo así, abrazando el combate que es padre de todas las cosas; sólo así, mirando a lo alto, cara al sol, y pisando firmes la tierra, será posible que vuelva un día a reír la primavera. Qué importa que ese día estemos, o no, haciendo guardia ya sobre los luceros.

[1] «Acerca de la revolución», Haz, 12 de octubre de 1935, por lo que respecta a la última cita. Todas las demás corresponden al ya indicado discurso fundacional.

[2] Véase «Entrevista en La Rambla», 14.8.1934, y «El nuevo orden», conferencia en Zaragoza, 17.2.1935.

[3] Discurso del Teatro de la Comedia, Madrid, 29 de octubre de 1933.

[4] «Guión de un Manifiesto político». Texto fechado el 5 de noviembre de 1936.

[5] «Ante una encrucijada en la historia política y económica del mundo», conferencia pronunciada en el Círculo Mercantil de Madrid el 9 de abril de 1935.

[7] La Nación, 25 de septiembre de1933.

[8] Quien se lo toma a broma o se encoge de hombros no es, desde luego, la maquinaria administrativa denominada Estado —«el más frío de todos los monstruos fríos»,como decía Nietzsche. No es en ese monstruo en lo que piensa José Antonio cuando habla de Estado. Piensa en la res publica, en ese ámbito de lo público o político que ya ha dejado de existir entre los clientes-ciudadanos que sólo conocen —Hannah Arendt lo ha explicado con máxima claridad— un único ámbito: el de lo económico o privado, algunas de cuyas parcelas son asumidas por un empresario denominado Estado.

[9] Discurso del Teatro de la Comedia.

[10] A uno lo mataron en Granada. Al otro, los otros, en Alicante. Véase en particular Jesús Cotta, Rosas de plomo. Amistad y muerte de Federico y José Antonio, Stella Maris, Barcelona, 2015.

[11] FE, 18 de enero de1934.

[12] Citado, entre otros, por Felipe Ximénez de Sandoval, José Antonio (biografía apasionada), Bullón, Madrid, 1963.

[13] «La gaita y la lira», FE, 11 de enero de 1934.

[14] Una tradición que, sin embargo, tampoco se reduce totalmente a este dualismo. Aparte de que las cosas siempre son complejas en nuestra tradición, tiempos hubo sobre todo (pero concluyeron hace más de un milenio y medio) en que lo que daba sentido a hombres, cosas y pueblos era un solo orden, un solo mundo. No dos mundos —uno terrenal y otro extraterrenal—, sino uno solo, aunque internamente diferenciado, eso sí. Nada, en efecto, tenía que ver la Antigüedad con los indiferenciados tiempos de hoy en que el orden de la materia es el que lo domina —y aniquila— todo.