Otro peligro nos acecha. Resulta muy fácil, demasiado fácil, considerar que el gran culpable de todo es el dinero, el mercado, la riqueza…, cualesquiera que sean sus formas o modalidades. Y no, no son ellos los culpables, no son ellos los que, como tales, nos ahogan, nos privan de gloria, belleza, grandeza. Es su mayúscula. Es el hecho de que el Dinero y el Mercado, su codicia y su lucro se han convertido, hermanados con el espíritu democrático, en el pilar central del mundo, en la clave de bóveda que todo lo sostiene y todo lo somete.

¿Puede no ser así? ¿Cabe imaginar otro tipo de democracia? ¿Ésa, acaso, que algunos empiezan a llamar iliberal?

Si nuestro mundo y nuestra democracia se componen de dos caras tan enfrentadas como las que llevamos viendo, ¿por qué no sería posible abrazar una sola de ellas: la que abre las puertas a la azarosa indeterminación por la que se puede y debe avanzar con paso firme y determinado?

¿Y si se equivocara Tocqueville? ¿Y si fuera posible aunar la libertad —esa expresión existencial, social y política de la indeterminación— con una gloria, una grandeza y una belleza que sólo pueden existir ahí donde lo indeterminado está, a su vez, determinado; ahí donde, a través de formas firmes y bien asentadas, late el esplendoroso, sobrecogedor pálpito de lo sagrado?

El esplendoroso pálpito de lo sagrado… ¿Cómo podría semejante pálpito latir hoy?

El esplendoroso pálpito de lo sagrado… ¿Cómo podría semejante pálpito latir hoy?

¿Puede existir algo sagrado, y por tanto bello, por tanto noble, ahí donde el anhelo de bienes y riquezas, aun desbancado de su actual pedestal, siempre seguiría ocupando un destacado lugar?

[…]

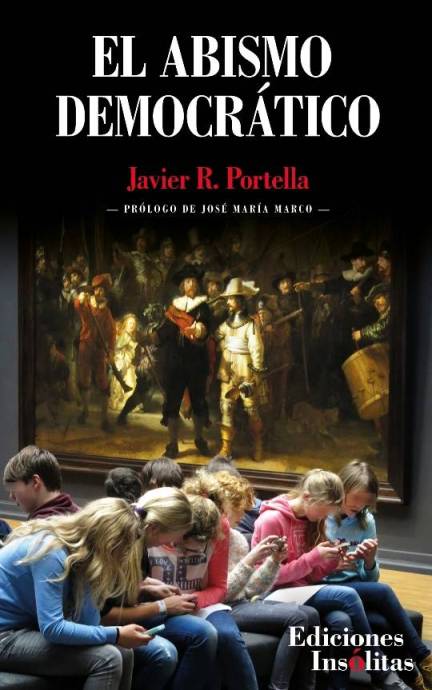

Interrogándonos sobre la democracia, sus engaños y sus alternativas, ha vuelto a surgir la cuestión central: la de la belleza y lo sagrado. Cosa lógica, estando como están ambas cuestiones íntimamente entrelazadas. El modo democrático de existencia, tal como está configurado hoy, sería imposible sin la desacralización y banalización del mundo, sin esa indeterminación que, cayendo en el vacío, es incapaz de asentarse sobre nada bello, firme y grande. O digamos lo mismo, pero al revés: es esa democracia empantanada en su indeterminación, igualación y frivolización lo que hace que nada alto o sagrado ilumine la vida de los hombres y de los pueblos que...

«¿Por qué darle tantas vueltas, tío? ¡Habla claro, oye! —me vuelve a interrumpir el de antes—. ¿O no te atreves? ¡Venga! Reconoce que lo que añoras es un buen dictador, alguien que, con puño de hierro, ponga de una vez orden en el mundo; uno de esos “grandes próceres” que aún no has nombrado, pero cuyas gestas seguro que te fascinan: prohombres como Alejandro Magno, Julio César, Octavio Augusto, Marco Aurelio, Adriano, Trajano… Estos dos últimos sobre todo, originarios como eran de Hispania, honra y prez de la patria, tan españoles como Isabel y Fernando, o como el emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, o como Felipe II, su hijo, en cuyo imperio no se ponía nunca el sol, sin olvidar a Carlomagno, y a Luis XIV de Francia (al XVI ya el pueblo le puso la testa a buen recaudo), y a Federico II de Prusia, tan culto él, tan amante de las artes y las letras, y al zar Pedro el Grande de Rusia, y a aquellos poderosos, voluptuosos papas del Renacimiento, empezando por Alejandro VI, el Borgia, otra gloria y prez de la patria, prohombres todos a quienes habría que añadir los muchos que me dejo sin nombrar, no todos los cuales eran desde luego un parangón de las reaccionarias virtudes que tanto te encandilan, pues también hubo grandes crápulas (¡reconócelo!) que desmerecieron de esos despóticos príncipes a cuyo lado los prosaicos dirigentes que hoy elige el pueblo, los Rajoy, Sánchez, Puigdemont, Macron, Merkel…, te deben de parecer insignificantes enanos de quienes ni Dios se acordará dentro de cuatro días, auténticos liliputienses ante los que te debes de echar a reír, porque lo que a ti te mola, lo que de verdad te pone, son los tiranos envueltos en fastos y oropeles, en sacralidades y bellezas.

¿Tiranos?... ¡Para qué discutir! Esa gente no entiende ni va a entender nunca nada. Todo lo que no sea nimio y ramplón —o hilando más fino: todo lo que trate de dar alta forma a lo informe— les parece cosa de déspotas y opresores. Tiranos hubo, no cabe duda —como los hay y los habrá. Pero ni lo fueron los nombrados ni tampoco la mayoría de quienes han forjado la historia de esa Europa nuestra. Lo que guiaba a la mayoría no era el disfrute arbitrario del poder. Era otra cosa, otro designio, otro proyecto: algo que, entremezclándose por supuesto con la ambición y la voluntad de poder —hombres, no ángeles eran—, conformaba una especie de fervor, de majestad, de aliento como «sagrado»: algo que impedía que la Res Publica quedara envuelta en las contingencias chatas y planas en las que chapotea hoy.

[…]

Como tales verdades debemos proclamar que:

Sí, no cabe la menor duda: la belleza es infinitamente superior a la fealdad. Sí, es incuestionable: lo bello debe derrotar a lo feo, destronar a lo vulgar.

Sí, la excelencia —«la aristocracia del espíritu», decía Dominique Venner— debe imperar, la fortaleza imponerse a la debilidad, la grandeza a la mediocridad. Sí, los hombres nacen hoy iguales en derechos, pero son y serán siempre desiguales en cualidades y capacidades. Gravemente injusto es tratar a los desiguales como iguales. O como lo decía Aristóteles: «Nada hay tan desigual como tratar con igualdad a los desiguales».

Sí es grande, sí es gloriosa la historia de nuestra civilización. Orgullosos debemos estar de nuestro linaje. Es nuestro deber mantener alta su enseña, engrandecerla aún más, defenderla de ataques, protegerla de amenazas. De la más importante hoy: la de que nuestra Europa acabe disuelta ante el asentamiento masivo de poblaciones foráneas.

Sí, sólo en comunidad vivimos los hombres. Nada seríamos sin ella: ni siquiera seríamos capaces de hablar. No somos átomos aislados encerrados en nuestro caparazón. Somos hijos de una lengua, de una tierra, de una patria, herederos de una tradición. «El alma que habita hoy en mí —decía Maurice Barrès— está hecha de parcelas que sobrevivieron a miles de muertos.»

Sí, la Naturaleza es nuestra madre cuya misteriosa luz debemos respetar, admirar, honrar. Sí, la Naturaleza es ese fondo sagrado sobre el que todo se ofrece… y nunca se deja capturar.

Sí, las cosas están tan llenas de sensualidad como los hombres transidos de voluptuosidad. De esa sensualidad y esa voluptuosidad que, incandescentes, hechas de carne y fuego, llegan más lejos y más hondo que el frío intelecto y el seco comedimiento.

Sí, la diferencia entre hombres y mujeres es una verdad tan cierta y manifiesta como la diferencia entre el día y la noche. Sí, es ansia legítima de almas incendiadas y carnes arrebatadas acometerse en un acoso que, salvo casos patológicos, no es otra cosa que el juego en el que cabalgan los tigres desbocados, como dice Gonzalo Rojas, en «la inmensidad insaciable de la lascivia».

Sí, el dinero y el mercado, la avidez y el trabajo son cosa tan legítima como necesaria. Pero no son cosa esencial. Sí es esencial que ese instrumento de tortura denominado trabajo deje de ser, junto con todo lo que lo envuelve —la economía, el dinero, la sed de ganancias…— piedra angular del mundo, centro de la vida, quintaesencia de nuestro destino.[1]

Sí es necesario que nuestro destino recupere aliento sagrado, sí es preciso que, estremeciéndonos ante lo inefable, envolviéndonos de ritos, cultos y mitos, expresemos ante lo divino el oscuro y resplandeciente misterio del vivir encaminado a morir.

Sí es la vida —lanzada, vertiginosa, audaz— el criterio último que lo sostiene y debe sostenerlo todo. Engrandecerla, intensificarla: tal es el mandamiento supremo. El de los hombres libres, el de los mortales que saben que sólo viviendo ávidamente una vida que integre la muerte lograrán imponerse, victoriosos, a ésta.

[1] Trepalium: así se denominaba en Roma el instrumento de tortura que ha dado origen al término trabajo.

¡Sé el primero en leerlo!

Libro en preventa

5% de descuento, máximo legal permitido

Envío gratuito en España

Comentarios