Todo aquello que feministas e izquierdistas habían defendido con tanta fuerza —y con tanta razón también, al comienzo al menos—, ahora resulta que no era nada, era filfa, era un engaño.

Así pues, toda aquella lucha destinada a que la mujer se libere del “yugo patriarcal”, todo aquel combate por afirmar su dignidad frente al machismo y sus prepotencias, toda aquella defensa de una libertad sexual que pasa por expresar sin mojigaterías los esplendores del cuerpo y de su desnudez…; todo aquello, en fin, que feministas e izquierdistas habían defendido con tanta fuerza —y con tanta razón también, al comienzo al menos—, ahora resulta que no era nada, era filfa, era un engaño. O sólo eran cuestiones válidas para las mujeres europeas, no para las musulmanas, los símbolos vestimentarios de cuya opresión son defendidos hoy por feministas e izquierdistas a raíz, en particular, de la clamorosa polémica que se ha desatado en Francia en torno a las mujeres cubiertas con burkas de baño.

Hagamos un poco de historia. Volvamos la vista algunas décadas atrás (tampoco tantas) y reconozcamos que era más que justo aquel combate que se emprendió en nuestras tierras por la dignidad de la mujer y su igualdad de derechos (y lo mismo cabria decir, por cierto, sobre la legitimación de la homosexualidad). Fue un combate que, frente a una derecha que se le opuso al principio o fue a su zaga después, estuvo fundamentalmente abanderado por la gente de izquierdas.

Conviene, sin embargo, reconocer que la condición de la mujer en tierras de Europa jamás tuvo nada que ver con la existente en tierras del Islam, donde el grado de autonomía femenina se mide por el número, alto o escaso, de latigazos o pedradas. No por ello dejaba de ser justo y necesario aquel combate nuestro. Es más, en él —en la concepción del mundo que le subyace— se encarna uno de los pilares de lo que constituye la cara noble, la faz hermosa de nuestro tiempo. Porque resulta que nuestra época —éste es el drama— tiene dos caras absolutamente opuestas: la de nuestra grandeza potencial y la de nuestra miseria factual, esas dos caras que se entrelazan de una manera tan insidiosa que todo lo que conforma la primera parece como si estuviera abocado a convertirse en la contraria. Así, la igualdad de derechos entre ambos sexos ha acabado conduciendo no sólo al odio histérico que rezuman las feministas radicales de hoy, sino que ha degenerado también —“teoría del género” es su nombre— en la disolución de la propia diferencia sexual (o lo que es lo mismo: en su reducción a un acto volitivo por parte de cada “interesadx”, como lo escriben para evitar la desventurada “o”… machista).

Pero fue necesario aquel combate. Lo fue: ya no lo es. Lo que ahora se impone es combatir la confusión de roles, la disolución de identidades. El combate pasado ya concluyó —y se ganó. Aunque sólo entre nosotros, es cierto: no en el mundo islámico, donde, salvo honrosas excepciones, ningún verdadero combate se ha llegado a emprender nunca.

Pero es el problema de ellos —no el nuestro. Nada se puede ni se debe hacer —dejémonos de apostolados, así sean laicos— cuando se considera a la mujer un ser inferior, cuando se rechaza su equiparación de derechos, cuando no se soporta que se muestre la belleza de su cuerpo. Ningún sentido tendría intentar convencerles de lo contrario. Ningún derecho existe tampoco de imponerles lo que repudian: nuestras costumbres, nuestra forma de ser, nuestra concepción del mundo. Es lamentable para quienes, entre ellos, no acatan tal orden de cosas, pero no hay más remedio que dejarlo estar: dejar que sigan sus costumbres, que vivan según sus principios, que cubran a sus mujeres con esos símbolos —porque de símbolos y no de meros vestidos se trata— que son los velos, los burkas y los burkinis.

Que las cubran cuanto quieran. Pero en su casa —no en la nuestra.

O en tanto en cuanto sigan presentes en esta casa nuestra que aún se llama Europa y no Eurabia, que hagan lo que les apetezca, pero en el espacio privado de sus casas —ya domicilios individuales, ya espacios propios, reservados. No en nuestro espacio público, no en nuestras calles y playas, no ahí donde la presencia de tales símbolos constituye una afrenta a lo más hondo de lo que somos.

Porque aún somos algo, aún no nos hemos desvanecido del todo. Quienes sí se han desvanecido, quienes no quieren ser nada, son nuestros izquierdistas y feministas. No sólo se callan como muertos (y muertas) ante la situación de la mujer islámica, sino que, deseosos de que llegue a Europa el mayor número posible de masas islámicas, ansiosos de que nuestra identidad quede diluida en un gran magma multicultural (¡santa inocencia!, ¡como si no fuera el poder del más fuerte lo que acabaría imponiéndose!), claman a favor de la presencia en nuestras calles y playas de los símbolos vestimentarios de la Sumisión.

¿Nuestros izquierdistas y feministas?… No sólo ellos, es cierto. Por más que sean ellos quienes encabezan el movimiento, toca añadirles, con todas las diferencias de matiz que se quiera, los oligarcas liberales de nuestros gobiernos y de la Unión mal llamada “Europea”.

¿Por qué semejante claudicación por parte de tantos?

Porque el pilar sobre el que se asienta su mundo no es en absoluto esa intensidad vital, esa apetencia de goce, de vida, de pujanza, que late —que debería latir, mejor dicho—debajo de las libertades, tanto políticas como de costumbres, conquistadas por nuestro tiempo. Unas libertades que no son nada —peor: degeneran en nihilismo— si no se asientan sobre un principio superior, sustancial; si no se arraigan en la tierra de una identidad, de una comunidad de destino: la de nuestra milenaria patria europea.

¿Patria?… ¿Identidad?… ¿Comunidad de destino?… ¿Principio superior, sustancial, “sagrado”?… ¡Vade retro, Satanás! Es lo que más odian nuestras élites, tanto políticas como culturales. Es lo que combaten con todas sus fuerzas. Nada es sagrado para ellas; salvo un principio, el de la Gran Futilidad. ¡Que cada quisque haga lo que quiera, lo que le apetezca, lo que le dé la gana! Ya sea ir en cueros por la playa o tapado el cuerpo con un burka. Todo da igual, todo es igual de bueno… o de malo. Todo vale. Y cuando todo vale, cuando todo se diluye en la indiferenciación, nada en realidad vale nada. Todo vale, menos una cosa, “cosa de fachas”, dicen: reivindicar una patria hermosa, noble, grande. Arraigada en nuestro pasado, proyectada hacia nuestro futuro, asentada sobre principios, no balanceándose sobre el vacío.

Nuestra tradición, nuestras raíces.

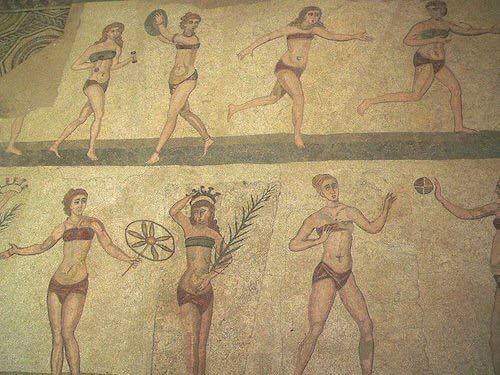

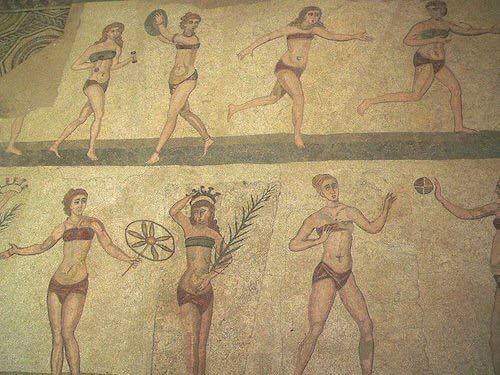

Ya desde Grecia y Roma se había exaltado

en Europa la belleza del cuerpo de la mujer.

En la imagen, fragmento de un fresco de la Villa del Casale (Sicilia).

Luego, es cierto, vendrían siglos de pudibundez.